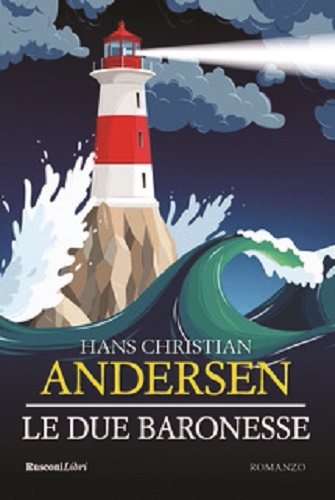

Hans Christian Andersen fotografato da Thora Hallager (1869)

7 minuti per la lettura“Un giorno Odense si illuminerà a festa per ricevere tuo figlio”, disse la vecchia indovina alla donna che le sedeva davanti. Odense era la città danese in cui la donna era nata e nella quale aveva messo al mondo un figlio che era convinta fosse una creatura speciale, destinato a una sorte eccezionale.

Lo sapeva ben prima delle parole della vecchia e lo sapeva, lei povera e analfabeta, solo osservandolo giocare con le farfalle, seguire i corsi d’acqua o incantarsi a fissare un fiore. Tutte le volte, però, le si stringeva il cuore: pensava che al loro pari fosse un essere delicato e fragile, con la propria bellezza offerta al mondo in quella maniera disarmata.

C’era una volta un bambino magro, ossuto e allampanato. Aveva un naso così lungo che i compagni gli dicevano sarebbe arrivato prima lui a casa ad annunciare il ritorno del figlio. Il bambino si rifugiava solitario nel verde dei prati e nel vento dei cieli, li faceva parlare tra loro. Preferiva andare all’Ospizio e restare ad ascoltare le vecchie ospiti che si raccontavano storie e leggende. Aveva un padre che gli leggeva le storie, da Holberg a Shakespeare. Quel padre per tutti era un semplice ciabattino ma non per se stesso: era talmente importante da essere imparentato con la famiglia reale, poco importa se non fosse vero.

I compagni additavano il bambino perché viveva, con la famiglia, tutta in una stanza. La stanza era minuscola e la famiglia poverissima. Quando il bambino diceva questo alla madre e alla nonna, loro lo prendevano sulle ginocchia e gli raccontavano storie, vecchie storie contadine tramandate da generazione in generazione. Questo era quello che avevano.

Un giorno il padre decise di tentare la sorte per assomigliare all’immagine gloriosa di sé che aveva negli occhi, partì, lasciò la famiglia, si ammalò e morì quando il bambino aveva solo undici anni. La madre si risposò dopo poco, iniziò a lavorare duramente per mantenere la famiglia, bevve senza più smettere.

Il bambino fu solo, senza più genitori e senza storie, senza alcuna istruzione regolare. A quattordici anni partì dal suo paese per tentare la fortuna nella capitale, per lunghi anni non vi fece più ritorno.

È il 1867, Hans Christian Andersen ha 62 anni, è uno scrittore ormai noto in tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti d’America, viene accolto nella sua città natale Odense, per l’occasione illuminata a festa. Gli viene conferita la cittadinanza onoraria, più tardi gli sarà eretta una statua, ancora in vita, nell’atto di leggere un libro di fiabe ai bambini.

Chissà se Andersen, solcando le strade umide, riflettenti le luci tremolanti, di Odense ha pensato a quella vecchia profezia dell’indovina. Chissà se ci pensava quando, appena arrivato a Copenaghen, era costretto a fare il garzone di bottega e l’operaio in una fabbrica di sigarette, mentre i compagni di lavoro irridevano la sua alta goffaggine, i suoi piedi enormi, lo sguardo trasognato.

Nella maggior parte delle fiabe di Andersen i protagonisti delle storie sono angariati o emarginati perché percepiti come diversi. Sopportano molte sofferenze e molto dolore ma, alla fine di tutto, sono esseri felici. Non per un qualche scontato lieto fine, a volte non ve n’è affatto, ma perché sono gli unici che riescono a vedere e a gioire dell’irriducibile diversità di ogni essere del mondo e, spesso, per preservarla arrivano a sacrificare se stessi o la loro opportunità di felicità terrena.

Molti hanno paragonato Andersen ai fratelli Grimm, altri hanno tracciato delle linee d’unione che vanno da Esopo, a Fedro a Le Fontaine fino a lui, ma forse l’essere letterario cui Andersen somiglia maggiormente è il personaggio creato da un altro grande scrittore: il Peter Pan di J.M. Barrie. Andersen come Peter Pan è uno spirito puro, pieno di meraviglia per le cose del mondo. È un osservatore malizioso e inafferrabile, ingenuo e saggio, la sua vita non ha nulla di convenzionale, non ha legami. Viaggia per il mondo come un bambino sperduto che a ogni passo si racconta storie, storie nelle quali mostra come sperduti siano invece tutti quegli uomini e donne adulti attorno a lui.

Le fiabe di Andersen non attingono dalla tradizione orale, o se lo fanno è per discostarsene fortemente, prendendone il volo. Andersen ammanta di fiaba il suo mondo e dà solidità di realtà alla fiaba. Le sue non sono fiabe, ma una biografia favolistica di se stesso, dell’uomo, del mondo che sa leggere così bene, pur tenendosene sempre a parte. Le fiabe di Andersen ci rendono capaci, come scrisse Gianni Rodari, di affrontare la realtà, non di sfuggirla, di “inventare dei punti di vista per osservarla, di vedere l’invisibile come lo scienziato vede le onde elettromagnetiche dove nessuno aveva mai visto nulla; insomma, proprio come Andersen vede un’intera storia sulla punta di un ago da rammendo”.

E forse questa è una di quelle doti eccezionali che la madre di Andersen aveva visto in lui bambino: la sua capacità di scoprire “nuove sorgenti del meraviglioso” in ogni angolo del mondo. Andersen in vita viaggiò moltissimo, visitò tre continenti, raccontò i suoi viaggi come fosse il primo uomo approdato sulla luna e insieme un abitante di quei luoghi eterno e atavico. Accanto alle fiabe, scrisse molti romanzi ampiamente apprezzati, testi teatrali, diari e poesie. Non fu mai ricco, visse sempre ai limiti dell’indigenza. Ebbe rapporti di amicizia e di conoscenza con Dickens, Wilde e molti altri. Ma forse uno degli incontri più importanti fu, ancora adolescente, povero e trasandato, quello con il re Federico VI, che, per qualche motivo, lo prese in gran simpatia e volle finanziargli personalmente gli studi, permettendogli di frequentare il collegio e poi l’università. Chissà che avrebbe detto il padre.

Andersen morì a 70 anni, quando il mondo gli tributava molti onori. Si dice avesse chiesto che fosse scritto sulla sua lapide “Non sono morto davvero”. C’era una volta uno scrittore che per tutta la vita dissolse il suo spirito in centinaia di fiabe. Appariva in esse, qua e là, nel guizzo di una sirena o nel toc toc di legno di un soldatino, nella voce petulante di una principessa o nel richiamo eternamente solitario di un cigno che un tempo era anatroccolo.

Accadde che quello scrittore ebbe una serie di sofferenze in vita ma, nonostante questo, fu una persona a volte estremamente felice, come possono esserlo solo i fiori, le nuvole o le acque zampillanti dei ruscelli. Quando morì gli fu concesso allora quello che è concesso soltanto ai fiori, alle nubi e alle acque dei fiumi: di continuare eternamente sotto altre forme. Il suo spirito da allora si tramanda all’infinito in storie, raccontate ai bambini, conosciute dagli adulti. Si dice che questo, lo scrittore, lo sapesse già quando era ancora in vita. Forse quella stessa indovina che alla madre predisse il suo successo, le disse anche che egli, come pochi altri, un giorno non sarebbe morto.

La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di passione e di competenza possibili.

Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.

Contiamo su di voi per preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell’Italia riunita.

ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI.

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA