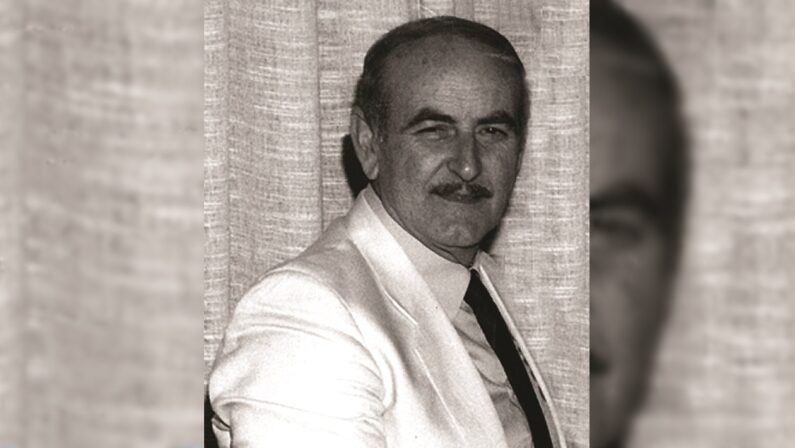

Un sorridente Emanuele Giacoia

7 minuti per la letturaMio padre se n’è andato col soffio più caldo, come quello di cui parla l’imperatore Adriano, morente, nelle Memorie della Yourcenar. Ed era, per noi, un raffinato imperatore.

Umanità, fierezza, debolezze. Come Adriano, allo stesso modo s’aspettava “tanto poco dalla condizione umana” che “i periodi di felicità, i progressi parziali, gli sforzi di ripresa e di continuità” gli sembravano “altrettanti prodigi che compensano quasi la massa immensa dei mali, degli insuccessi, dell’incuria e dell’errore”.

Era attaccato a questo mondo, pur storto e pieno di incurie. Incollato alla vita, forte come un polipo, tenace come un conscrictor, a un certo punto la morte gli sarà sembrata tuttavia la soluzione più elegante. Animula vagula blandula/Hospes comesque corporis/Quae nunc abibis in loca/Pallidula rigida nudula/Nec, ut soles, dabis iocos. Piccola sembrava ormai la sua anima in quel fisico rimpicciolito degli ultimi giorni.

Smarrita e soave, sì, compagna e ospite del corpo, mentre si è decisa a scendere in quei “luoghi incolori, ardui e spogli”, senza più quegli “svaghi consueti”: le sigarette americane, il loden d’inverno al caffè Bastone, le camicie blu, i libri delle grandi letterature. Il suo lavoro. La punta marroncina delle dita, per via delle cicche che teneva in mano anche quasi dormendo. Una Stop senza filtro, una Pall Mall erano sempre accese che io ricordi. Finanche un pomeriggio di una domenica di luglio, quando restò bloccato nell’ascensore della sede Rai di via Montesanto, a Cosenza, che lui aveva di fatto aperto nel ’58 come si potrebbe aprire una casa nuova. Evitò per non disturbare di premere il tasto dall’allarme, mettendosi a leggere il giornale, pensando tra sé e sé: qualcuno si accorgerà del guasto, della mia sparizione. Increduli, un’ora più tardi i tecnici si sentirono dire, vedendolo uscire sul pianerottolo, “buon pomeriggio, grazie”.

Noi figli e moglie, Pietra, eravamo già al mare. Era il tempo baldanzoso di vacanze che avevano inizio a giugno per finire in ottobre, quando ci si trasferiva come gli avventurieri in India con bauli ed elefanti. Si andava la sera in un hotel per sentirlo al telefono, e le sue erano per noi gesta eroiche. Ma l’ascensore, un collegamento radio con le Americhe, i resoconti dei morti ammazzati, dei sequestrati, potevano perfettamente mescolarsi con quelli del menù di una trattoria in Sila, di una cena con tali importanti colleghi venuti da Roma, a base di “funghi straordinari”.

O della nostra casa allagata. Aveva un particolare talento nel dimenticare i rubinetti aperti, così al rientro era possibile che s’imbattesse nel corridoio con l’acqua alta veneziana. Risolveva richiudendo immediatamente la porta, aspettando in hotel che gli eventi mutassero. Ma lo raccontava poi, candido, a mia madre col “bollettino” del tramonto sulla spiaggia, noi tutt’intorno alla cabina del lido Miramare di Soverato. Quei lunghissimi anni dell’infanzia sembravano non finire mai, pieni com’erano già delle tristezze e dei timori che tutti abbiamo su questo pianeta e in questa vita che nulla ci risparmia ma che, nonostante le fatiche, ha un bel senso di mistero e spesso un bel carico di gioie.

Dentro questo lungometraggio universale c’era lui. Come in un’epica familiare, appunto, metà padre, metà sigaretta, e poi via via padre-Olivetti Lettera 32, padre-Rai, padre-Tutto il Calcio minuto per minuto, padre-Novantesimo, padre-cannelloni alla besciamella, padre-intera cassetta di arance la sera. Ma anche metà padre e metà madre, perché il suo stare con noi era dolce. E ricco. Comunitario, paritario, democratico. Ad ascoltare Pablo, Rimmel o La Locomotiva, oppure l’ultimo Lp dei Deep Purple, quella Smoke on the water che ci faceva impazzire e saltare mentre lui sorrideva spiegando a Pietra, rivoluzionaria con animo alla Di Giacomo e cuore alla Eduardo, quanto fossero pur bravi questi qua e non soltanto i suoi cantori e poeti napoletani.

Fumava, mio padre, guardandoci e amandoci di sottecchi. Nel frattempo cercando un sinonimo per quello che stava scrivendo. A notte inoltrata quel ticchettio sembrava come un sogno remoto, un presidio di pace, un cuscinetto dell’Onu contro le forze oscure. Era lui, in canotta bianca profumata di padre, la sua bionda, il posacenere, il piatto con l’ultima scorza d’arancia. Stava poco con noi, è stato sempre poco. Ma c’era, e questo bastava sempre. Avevamo paura di mostri e fantasmi, perché leggevamo di nascosto i suoi libri, quelli di H.P. Lovecraft o di Henry James, e quell’uomo, mio padre, così caro, rappresentava anche una catena montuosa che metteva al riparo da tutti i misteriosi venti notturni.

Lui amava scrivere in cucina, il suo mondo. “Dov’è papà?”, chiedevamo. E mamma, secca, geniale: “Con la testa nel frigorifero”. Il balcone spalancato sempre, anche d’inverno. Affacciava sul cortile, su una stretta visuale e d’ascolto di un mondo perduto, quel segmento di spazio e tempo che gli faceva compagnia tutte le sere. Da lì, come oggi che se n’è andato, d’estate, il caldo, l’azzurro sopra i tetti, gli uccelli che in città cantano ormai soltanto di notte, ma anche l’eco della voce di Pietra quando chiamava l’adunata al mattino prima di andare a scuola. Era sempre lui ad accompagnarci, con la sua Ford americana azzurrina omologata per sei ma dove ci entravamo noi cinque figli e quasi tutti i ragazzini del palazzo. Ricordo l’espressione al nostro primo giorno di Elementari. Sapeva che era finito, o quasi, il tempo dell’innocenza, che entravamo nel mondo delle preoccupazioni. Ne soffriva, lo sapevo, lo sentivo. Perciò non gli raccontai mai di quella maestra che faceva apologia del fascismo e di Mussolini, e che a questa violenza mi opponevo con la consegna in bianco dei temi, alla quale seguivano le botte.

Mio padre ci aveva insegnato che occorreva resistere, e così facevo. Lui ha vissuto la guerra, la nascita della Repubblica, i moti di Reggio Calabria (quanti pianti, non rientrò a casa per oltre un mese), finanche Casalino a Palazzo Chigi, la pandemia e Sanremo senza pubblico, e nel letto d’ospedale fino all’altro giorno la preoccupazione per il destino dell’Italia post 25 settembre 2022. Sperava tuttavia. E sognava. Lo ha sempre fatto, e sempre spingendosi oltre, dove nessuno ha più il coraggio di mettere piede: il brevetto per guidare un aliante, per esempio, il tuffo da una scogliera, una sosta di Ferragosto in riva a un mare deserto, nella Locride del confino di Pavese, mi diceva, un ballo su una rotonda, la grande bellezza di mamma in un abbraccio finale, andare nello spazio, anche simulandolo come il suo amico Piero Angela. Oppure un nuovo viaggio a Londra: “Quando guarirò andremo a trovare Emanuele, vediamo se mio nipote riuscirà a portarmi in quel posticino dove mangiai brodo di tartaruga nel 1976 in occasione del torneo anglo-italiano di calcio”.

Così tu, piano piano: “Papà, non esisterà più, sono passati quasi cinquant’anni”. E lui, “bestione, scherzavo. Però una pepata di cozze sì. Anche qui vicino”. L’ho guardato dormire, in questi lunghi mesi di malattia. “Quattro volte, quattro volte”, ha ripetuto prima di andarsene. Forse un gioco che faceva da bambino, nella sua Umago d’Istria di fanciullo paffuto con papà finanziere e mamma napoletana campionessa mondiale di capretto al forno e pastiera. Poi è arrivato il novantesimo minuto, e quel rumore di scatto come nel cambio di una diapositiva: dalle sue mani che plasmavano un presepe con le montagne di carta pesta e noi piccoli attorno zeppi di gioia e d’incanto, alle sue mani martoriate dagli aghi di un ospedale. E adesso che s’incrociano. Gelide. Ma era di quelli che restano in piedi, mio padre. Come dice un gran pezzo di De Gregori, tra coloro che hanno sogni come fari e occhi vigili e attenti e selvatici come gli animali, mentre osservano una precisa stella tra milioni. È morto come fosse in piedi, mio padre. Come Adriano, il mio imperatore gentile si è voltato un’ultima volta. O quattro, come ha ripetuto. Saranno stati quegli istanti che ancora ha voluto assaporare, come ha fatto minuto per minuto in tutti i suoi avventurosi e potenti e dolcemente sfacciati 93 anni. Un ultimo istante pur di guardare insieme “le rive familiari, le cose che certamente non vedremo mai più”. E infine cercando d’entrare nella morte a occhi aperti. Sperando in un ampio “benvenuto, Emanuele”.

COPYRIGHT

Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA